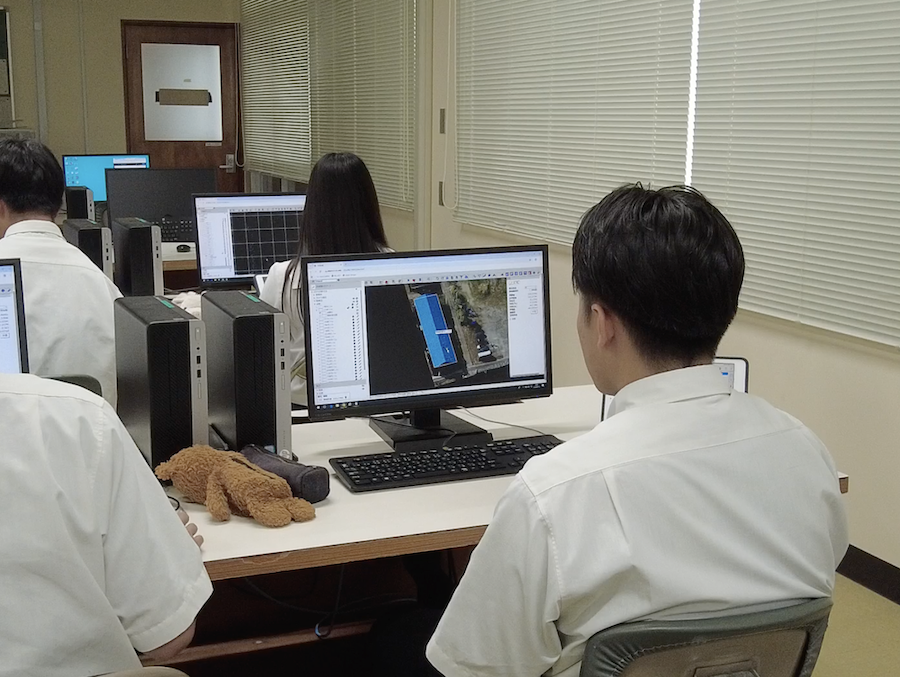

令和7年度 国東市産学官連携研究センターの実育・実現場モデル化事業、全9回の授業(45分×2本)の2日目。

今年の夏は、突然雨が降ったり、雷が鳴ったりする日が多発。本日は、雷は鳴っていませんでしたが、朝から雨。

予報も雨雷。室内授業に切り替えました。

点群処理:閲覧、寸法と四季色立体図:面形成と土量算出

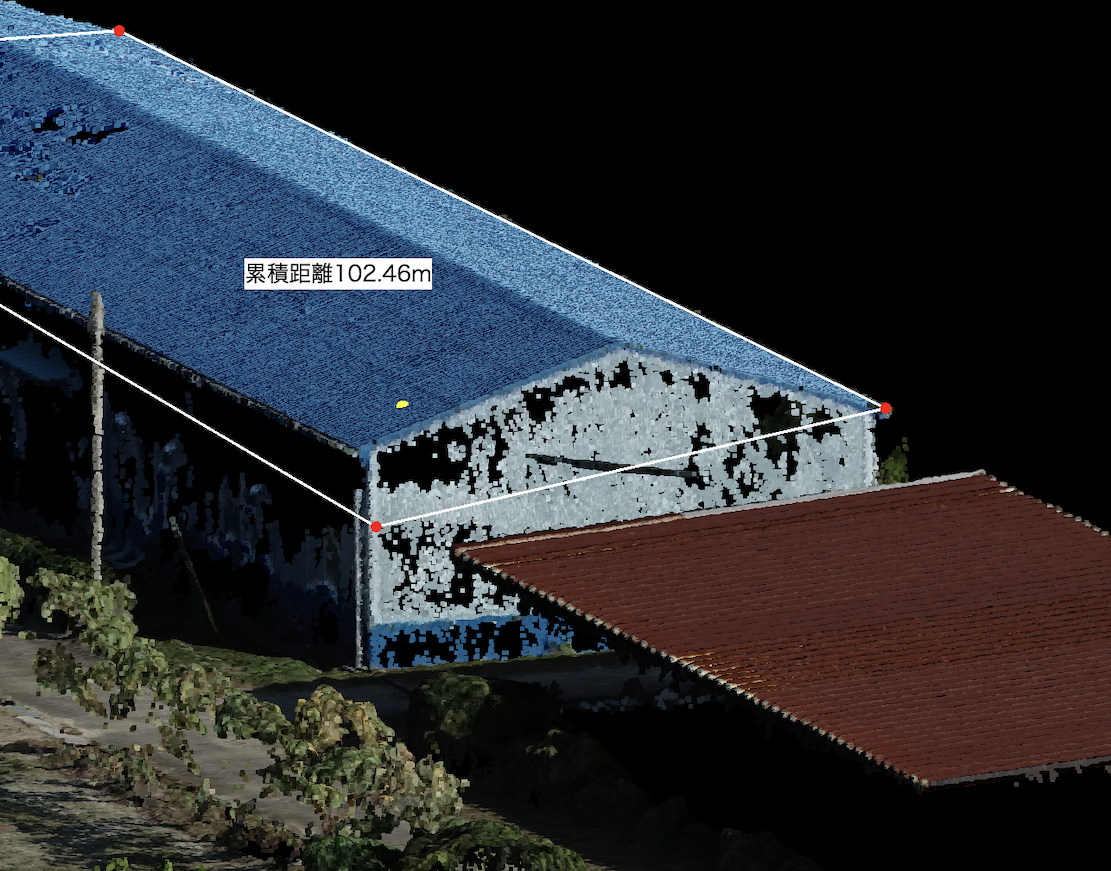

前半:点群活用、操作と寸法(距離、面積、体積)

点群とは、どんな感じなのか。実際に触れてもらう。拡大、縮小をすることで点間の間隔は、どのくらいなのか。点群を掴むことの難しさを体感。

実際の点間距離は、どのくらいあるのか?

直径:0.46m(46cm)、最小値:0.04m(4cm)

次は、頂点を掴むコツ

特に気を付けるポイントは、頂点位置を選択したと思っていても、実際は、位置が異なる。全く異なる地点を拾ってしまうケースが多いです。

取得した時の視点は、真上からでした。

なので、ピンポイントで点情報を知りたい場合は、丁寧にその地点を多面的な確認が不可欠。

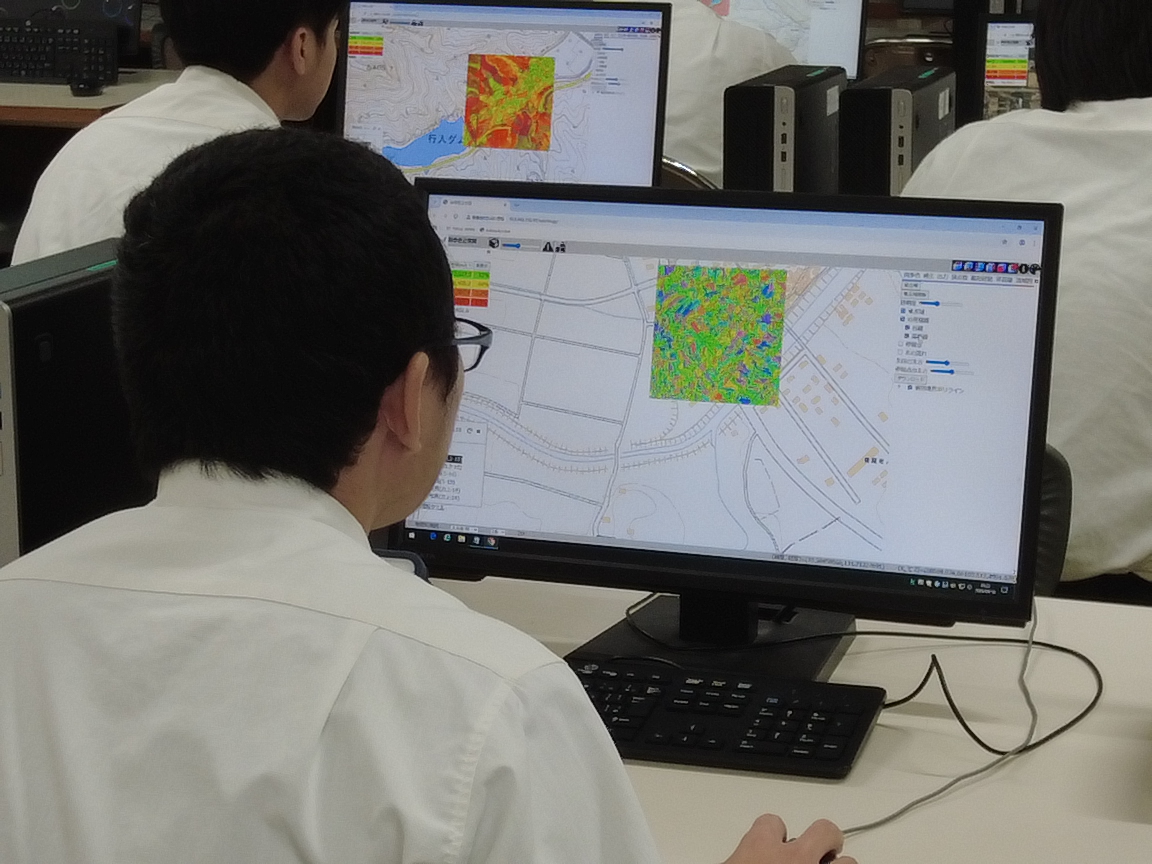

後半:四季色立体図で、国土地理院データ(1m)を面形成。

- 面形成

- 土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域

- 等高線

- 流域図

- 土量算出

オープンなデータを活かすことで、日常業務の効率が高まります。(例:災害前データを災害後データと比較、差分算出等)

流域図

土量算出

土量算出は、自前実測の点群データ又、公開されているオープンデータ(国土地理院データ:1m)を活用。

四季色立体図では、新たな環境に触れてもらいました。

オープンデータ然り、データ化や活用機会に普段から触れることで

普段の業務に変化や進化をもたらします。

この先の未来のきっかけに、繋がりますように。